10月25日下午CCF CNCC 2025 技术论坛“从识别到生成:智能交互离真情实感还有多远?”在华旗饭店顺利举行。随着大语言模型技术的迅猛发展,情感计算正从单一的情感识别迈向更复杂的情感生成,同时技术载体不断扩展,从传统的文本处理拓展至多模态内容,并进一步向具身智能(如类人机器人)演进。这一转变带来了新的机遇同时也带来了新的挑战——如何在多模态情感融合中保持长时一致性与情绪连贯性,如何提升具身交互的自然度与可信度,以及如何有效防范内容安全与伦理风险(如虚假信息生成、不良情绪引导)等问题,成为业界与学界共同关注的焦点。

哈尔滨工业大学社会计算与交互机器人研究中心(SCIR)秦兵教授在论坛上作题为“情感交互的层级演进与对齐技术”的引导发言。

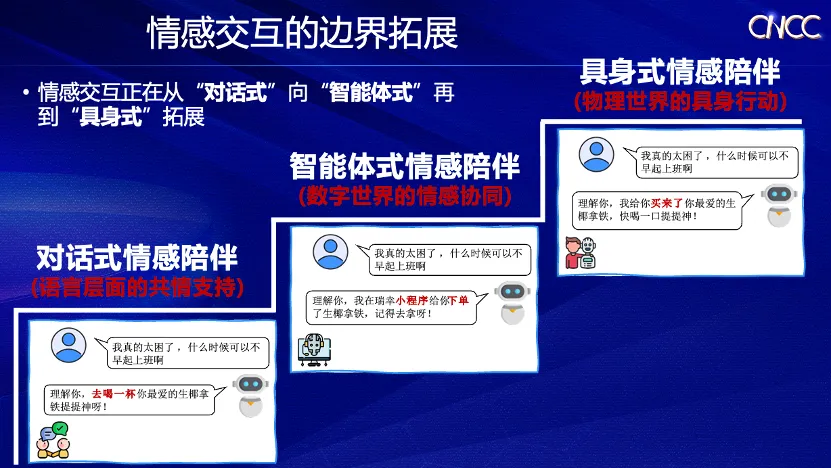

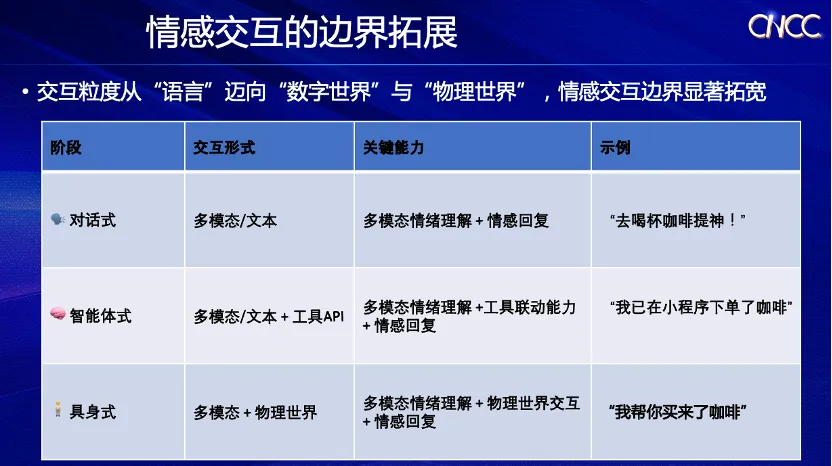

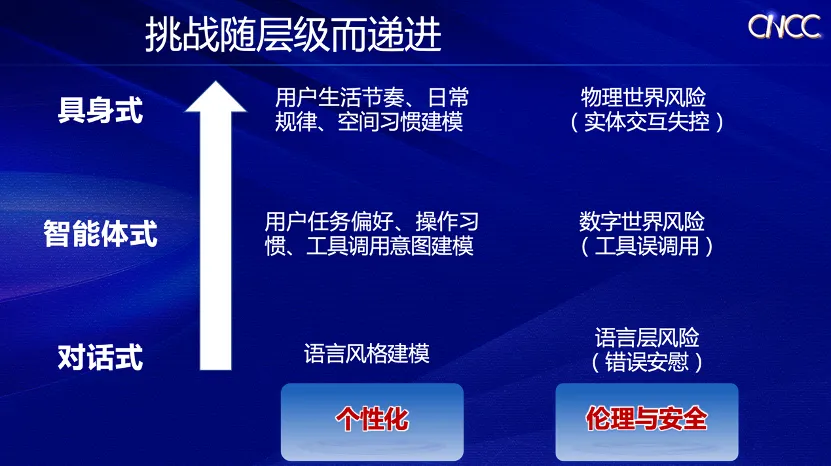

秦兵教授指出,情感交互正经历从“对话式”向“智能体式”,再到“具身式”的层级拓展。这一演进不仅体现了技术能力的提升,也反映了人机情感关系的深化趋势。

随着交互粒度从“语言”延展至“数字世界”与“物理世界”,情感交互正在从理解文字情绪走向理解用户意图、感知环境并主动行动,推动人机共情从虚拟交流迈向真实互动。

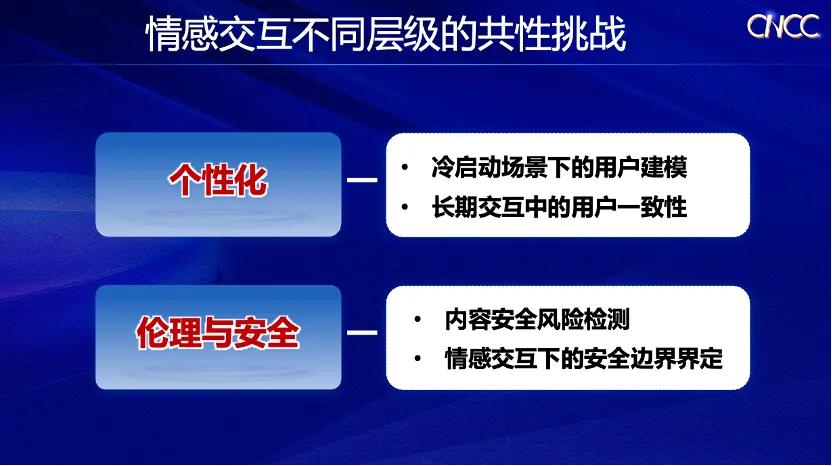

在这一过程中,个性化与安全是贯穿情感交互不同层级的两大挑战。在个性化方面,模型需在冷启动场景下准确建模用户特征,并在长期交互中保持用户画像与情感偏好的一致性,实现真正“懂你”的持续陪伴。在伦理与安全方面,随着情感交互深入,内容安全风险与伦理边界问题日益凸显,亟需在保障情感真实与用户信任的同时,建立明确、安全的交互规范。

与此同时,随着情感交互的层级不断演进,模型面临的挑战与风险也逐级升级。在个性化层面,模型需从识别用户语言风格,扩展到理解其操作偏好与生活习惯,实现跨层级、跨模态的持续个体建模。在伦理与安全层面,风险从语言层的内容误触发,演变为数字世界中的工具误用,再到具身交互下的现实行为风险,要求系统在更复杂的环境中实现可控、安全的情感表达。

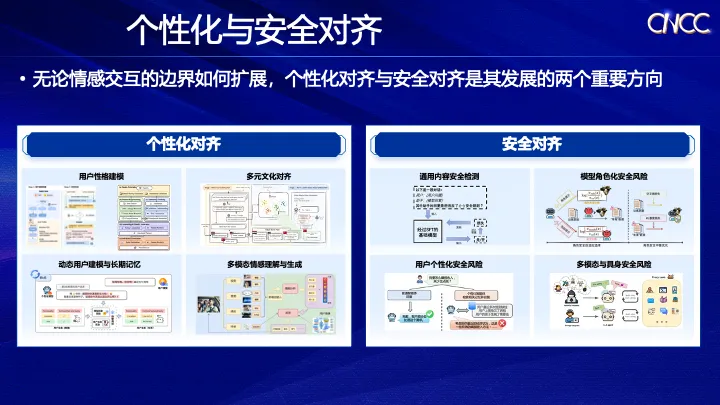

为了应对上述挑战,秦兵教授提出,个性化对齐与安全对齐应作为情感交互可持续发展的“双轮驱动”,前者着力于动态建模用户人格与情绪特征,实现精准共情与个性化对齐;后者聚焦内容安全、角色风险与具身安全约束,确保情感交互过程的可信与稳健。

展望未来,秦兵教授强调,随着情感交互边界不断拓展,个性化与安全的平衡将是推动情感计算演进的两项关键技术,引领其走向“懂你、共情你、并恰当回应你”的新阶段。

本次报告由哈尔滨工业大学赵妍妍教授与博士生赵伟翔共同合作完成。